事件の流れ

FLOW

刑事/少年事件の流れ

事件の流れを記載しております。

ご参照ください。

- 刑事事件の流れ

-

目次

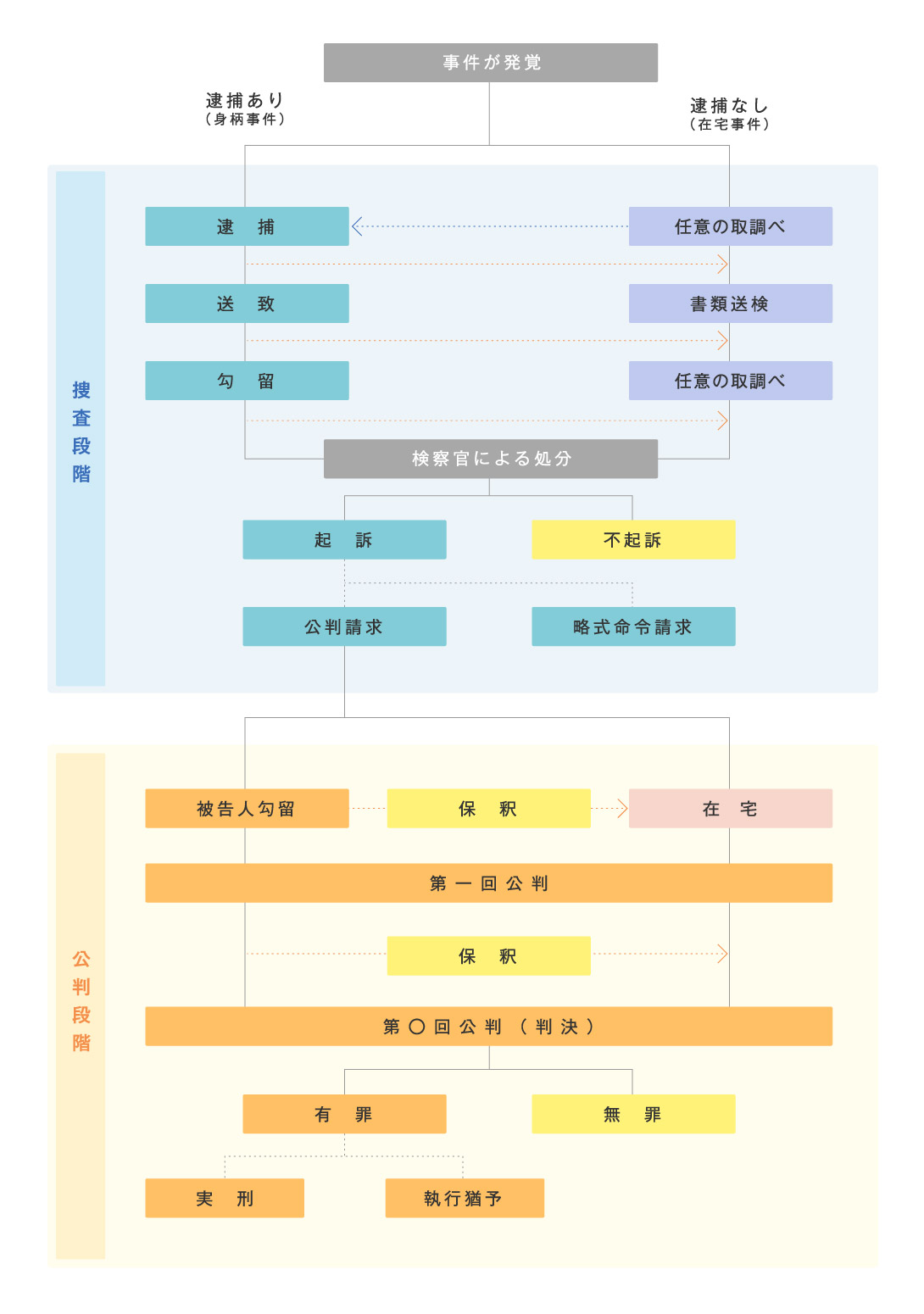

1 捜査段階

捜査機関(警察官・検察官)は,被害届等により犯罪が行われたことを知った場合には,行われた犯罪の内容や犯人が誰であるかなどの捜査を行います。

捜査機関による捜査には,逮捕・勾留を伴う場合(身柄事件)と逮捕・勾留を伴わない場合(在宅事件)に分類することができます。以下,それぞれの捜査の内容及び期間について説明するとともに,手続の流れについても説明いたします。⑴ 逮捕・勾留を伴うか否かによる違い(身柄事件か,在宅事件か)

ア 逮捕・勾留を伴う捜査(身柄事件における捜査)

逮捕・勾留を伴う捜査(身柄事件における捜査)とは,被疑者(罪を犯したと疑われている人)の身体を拘束して行う捜査です。捜査機関(警察官,検察官)は,被疑者の身体を拘束した状態で取調べを行うほか,関係者からの事情聴取,証拠物の解析等の捜査を行います。

もっとも,逮捕・勾留を伴う捜査であったとしても,弁護人(弁護士)が逮捕・勾留の必要はないと考える場合には,勾留に対する不服申立て等を行うことにより,捜査の途中で被疑者の身体が釈放されて,逮捕・勾留を伴わない捜査に切り替わる場合もあります。

なお,身体拘束期間には,以下のとおり法律上の制限があります。

逮捕・勾留の期間について

警察により被疑者が逮捕された場合,警察は,逮捕から48時間以内に,書類等と共に被疑者を検察官に送致しなければなりません。警察から送致を受けた検察官は,送致後24時間以内に,裁判所に勾留請求するかの判断をしなければなりません。裁判所により勾留が認められると,最大で20日間身体を拘束されることになります。

以上から,一つの事件につき,身体拘束期間には,最大23日間という制限があることになります。

イ 逮捕・勾留を伴わない捜査(在宅事件における捜査)

逮捕・勾留を伴わない捜査(在宅事件における捜査)とは,被疑者の身体を拘束せずに行う捜査です。警察官は,任意の呼び出しに応じた被疑者に対して取調べをするほか,関係者からの事情聴取,証拠物の解析などの必要な捜査を行うと,書類などの記録を検察庁に送ることになります(一般に,「書類送検」といわれるものです。)。警察官から記録を受け取った検察官は,改めて被疑者を呼び出して取調べを行うなどの捜査を行います。

もっとも,任意の取調べがなされた後に逮捕・勾留されることもありますので,注意が必要です。

⑵ 検察官の処分

捜査機関による捜査が終了すると,検察官は当該事件についてどのような処分とするかの判断をします。検察官による処分には主に以下のような処分があります。

ア 起訴

起訴とは,検察官が裁判所に対し,当該事件の裁判を求めることをいい,以下の種類に分類されます。

(ア) 公判請求

公判請求とは,検察官が公訴を提起し,通常の公判(裁判)手続きを求める場合のことをいいます。

検察官が公判請求を選択した場合,基本的に検察官は,禁固刑以上の刑を求めてくることとなりますので,検察官による処分の中で一番重たい処分ということになります。(イ) 即決裁判請求

即決裁判請求とは,検察官が公訴提起の際に,明白軽微な事案で,証拠調べが速やかに終わると考える場合に,通常の公判手続きよりも簡易・迅速な手続きを求める場合をいいます。

即決裁判手続きの場合,被告人は裁判所に出廷することになりますが,通常よりも早く公判(裁判)の日程が決められるとともに,原則として,罰金又は懲役若しくは禁錮の執行猶予付き判決を1回目の公判(裁判)の日に言渡すことになります。(ウ) 略式命令請求

略式命令請求とは,検察官による公訴提起の際に,通常の公判手続きではなく,簡略化された手続きを求める場合をいいます。

略式命令請求により行われる手続きでは,被告人は裁判所に出廷することなく,書面審理のみで,一定額以下の罰金又は科料の刑を科する裁判が行われることになります。イ 不起訴処分

不起訴処分とは,検察官が裁判所に対して裁判を求めない処分です。その理由には,検察官が,犯罪を証明する証拠のないことが明白であると考えた場合(嫌疑なし)や,犯罪を証明する証拠はあるものの,被疑者の性格,犯罪の軽重等により刑罰を与える必要がないと考えた場合(起訴猶予)等があります。不起訴となった場合には,いずれの理由であっても,前科が付かないこととなります。

2 公判(裁判)段階

検察官による起訴(公判請求)がなされると,手続きは公判(裁判)段階に移ります。公判(裁判)段階においても,公判(裁判)を進めるにあたって被告人(罪を犯したと疑われている人)の勾留が伴う場合(身柄事件)と被告人の勾留が伴わない場合(在宅事件)があります。以下,それぞれの違いについて簡単に説明するとともに,公判(裁判)の流れを説明いたします。

⑴ 勾留を伴うか否かの違い(身柄事件か、在宅事件か)

身体拘束が伴ったまま起訴(公判請求・即決裁判請求)されると,引き続き勾留されることになります(起訴された後の勾留を,捜査段階における「勾留」と区別して,「被告人勾留」といいます。)。被告人勾留は,起訴された後,2カ月間続くことになり,その後1か月ごとに更新が可能となります。被告人勾留が伴う場合(身柄事件)には,留置施設から,被告人勾留を伴わない場合(在宅事件)には,自宅等から裁判所に出廷することになります。

なお,被告人勾留を伴う場合(身柄事件)であったとしても,公判(裁判)の進捗状況等により身体拘束が必要ない場合には,弁護人が保釈請求等をすることにより,公判(裁判)の途中で被告人の身体を釈放して被告人勾留を伴わない公判(裁判)に切り替わる場合もあります。⑵ 手続きの流れ

公判(裁判)における大まかな手続きの流れやその内容について説明します。以下の流れは公判(裁判)における一般的なものであり,事件によってはその手続きの順番や内容等が変わることがあります。

ア 冒頭手続き

冒頭手続きの際には,被告人として出廷している者が,起訴状に記載されている人物と同一人物であるかを確認する人定質問や,審理の対象となる犯罪事実を読み上げる起訴状の朗読などが行われます。

イ 証拠調べ手続

冒頭手続きが終わると,検察官が証拠により立証しようと考えている事実を明らかにする冒頭陳述や,検察官・弁護人が請求する証拠の取調べが行われます。

ウ 論告・求刑、弁論

証拠調べが終わると,検察官・弁護人とも今回の公判(裁判)におけるそれぞれの意見(事件の悪質性や,量刑等について)を述べることになります。検察官が行うものを論告・求刑といい,弁護人が行うものを弁論といいます。

エ 判決

検察官・弁護人の意見を聞くと,裁判官は被告人に対して判決を言い渡します。

- 少年事件の流れ

-

目次

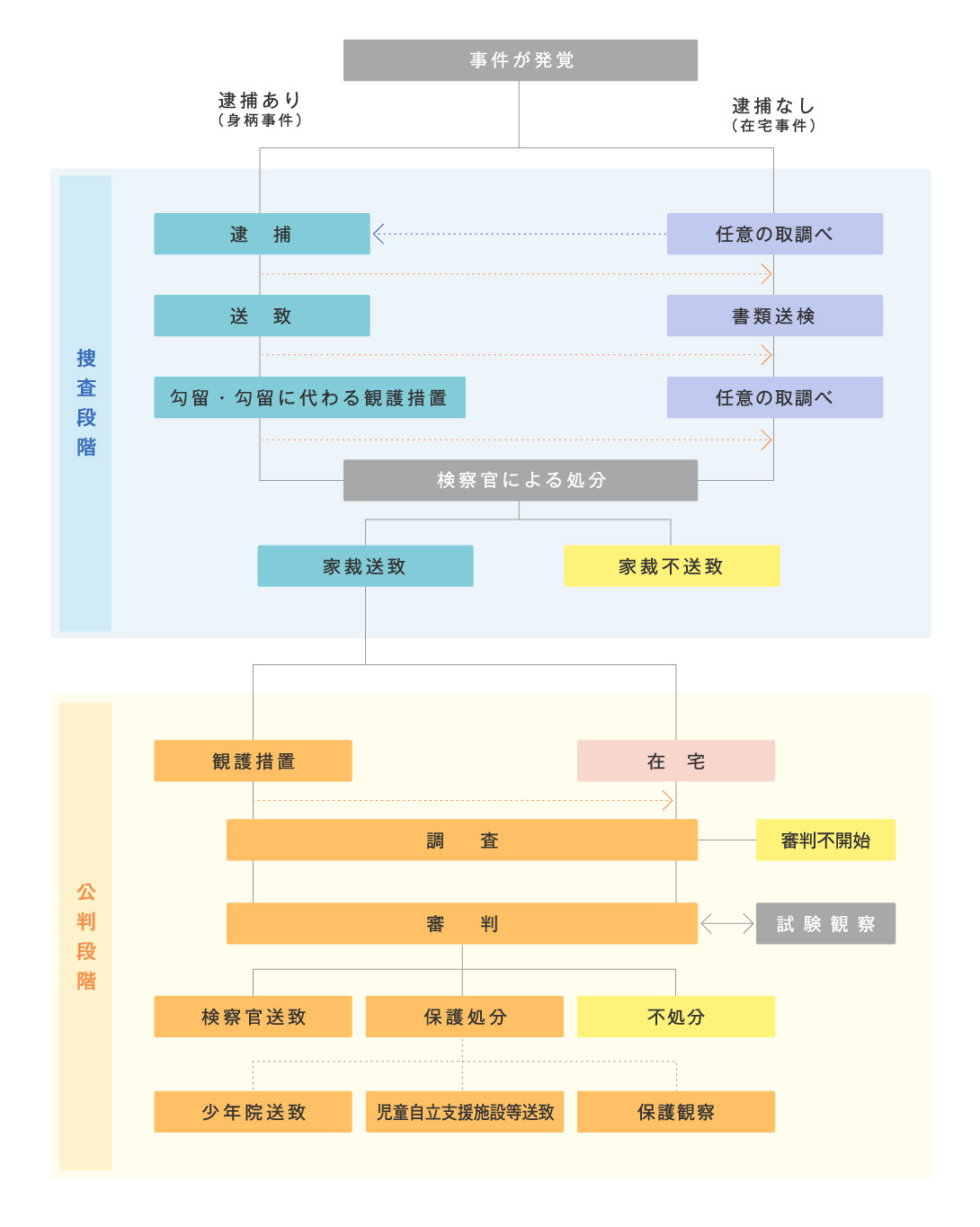

1 はじめに

少年事件の場合,少年法の理念や少年の特殊性などから,成人による刑事事件とは異なる点が多々あります。以下,成人による刑事事件とは異なる点で主要なものを説明いたします。

2 捜査段階

捜査機関(警察官・検察官)は,被害届等により犯罪が行われたことを知った場合には,行われた犯罪の内容や犯人が誰であるかなどの捜査を行います。

捜査機関による捜査には,少年事件であっても成人による刑事事件の場合と同様,逮捕・勾留等を伴う場合(身柄事件)と逮捕・勾留等を伴わない場合(在宅事件)に分類することができます。

ただし,勾留を行うための要件など,成人と異なる規定があります。以下,成人による刑事事件と異なる点を説明するとともに,捜査の流れ及び弁護人(弁護士)の役割を説明いたします。(1) 成人による刑事事件と異なる点

ア 「やむを得ない場合」という要件が追加されていること

少年事件では,成人による刑事事件と異なり,勾留状を発する要件として,「やむを得ない場合」であることが追加されています(少年法第48条1項,43条3項)。

もっとも,実務上,「やむを得ない場合」は非常に緩やかに解釈されており,成人とほぼ同様の基準で少年の勾留が認められているのが現状といえます。イ 勾留場所を少年鑑別所とすることが可能であること

少年事件では,成人による刑事事件と異なり,勾留された際の留置場所を,警察署の留置施設ではなく,少年鑑別所とすることができます(少年法第48条2項)。

ウ 勾留に代わる観護措置が可能であること

少年事件では,成人による刑事事件と異なり,逮捕後の身柄拘束の方法として,勾留に代わる観護措置を行うことができます(少年法第43条1項)。勾留に代わる観護措置の場合,通常の勾留と異なり,身柄の拘束期間は最大でも10日間となります(通常の勾留については,基本的に最大20日間とされています)。

(2) 検察官の処分

捜査機関による捜査が終了すると,検察官は当該事件についてどのような処分とするかの判断をしますが,少年事件が成人による刑事事件と大きく異なる点として,少年事件については全件送致主義がとられていることが挙げられます。全件送致主義とは,捜査機関が捜査を遂げた結果,少年が罪を犯したと判断した場合,すべての事件を家庭裁判所に送致することをいいます。

これに対し,成人による刑事事件であれば,捜査機関が罪を犯したと判断しても,裁判所に記録が送られることなく,警察段階・検察段階で手続きが終了することがあります。

3 審判(裁判)段階

検察官により事件が家庭裁判所に送致されると,手続きは審判(裁判)段階に移ります。

少年事件における審判(裁判)は,成人による刑事事件にはない少年事件特有の手続となります。審判(裁判)段階においても,審判をするにあたって少年鑑別所での観護措置を伴う場合(身柄事件)とかかる観護措置を伴わない場合(在宅事件)に分類することができます。なお,弁護人(弁護士)は,審判(裁判)段階に移ると,「付添人」と呼称が変わります。

以下,観護措置について説明するとともに,審判に向けた一連の流れ及び付添人(弁護士)の役割について説明いたします。(1) 観護措置について

家庭裁判所が後述する調査・審判を行うために,少年の心情の安定を図りながら,少年の身体を保護してその安全を図る必要がある場合には,観護措置がなされます。

捜査段階において逮捕・勾留されていた少年事件の多くは,少年鑑別所の収用を伴う監護措置がなされています。少年鑑別所に収容する場合の期間は,通常4週間として運用されており,最長で8週間とされています。観護措置を伴う場合(身柄事件)には,少年鑑別所においても後述する調査が行われることになります。

なお,観護措置を伴わない場合(在宅事件)には,通常通り学校に通うなどしながら,家庭裁判所の要請に従い,後述する調査や審判に参加することになります。(2) 調査について

少年事件が家庭裁判所に送られると,家庭裁判所は調査を実施します。調査には,主に裁判官が行う審判条件や非行事実の存否に関する法的調査と主に調査官が行う要保護性(少年が将来的に再非行に至る可能性)に関する社会調査があります。調査官は,鑑別所での少年との面接,裁判所又は家庭において家族と面接を行うとともに,少年の学校での生活態度等を調査します。

調査官による調査が終了すると,調査官は社会調査票を作成することになりますが,この社会調査票には,少年に対する処分意見が記載され,裁判官はその意見を参考にすることから,調査官による調査が少年の処分を左右する重要な手続きとなります。(3) 審判(裁判)について

審判(裁判)では,裁判官が,調査官による社会調査等を踏まえて,少年の最終的な処分を決定します。少年事件における審判(裁判)は,成人による刑事事件における公判(裁判)とは異なり,非公開により審理が行われます。最終的な処分には,以下のような種類があります。

ア 不処分決定

不処分とは,審判の結果,保護処分に付する必要がないと認めた場合などに,少年に対して何らの処分をしない決定のことをいいます。保護処分に付する必要がないと認めた場合とは,調査・審判の過程で,裁判官や調査官による働きかけが講じられた結果,要保護性が解消し,再非行の危険性がなくなった場合や,非行事実が極めて軽微な場合などです。

なお,不処分決定と似たものとして,審判不開始決定というものがあります。これは,審判(裁判)の前の段階である調査の結果,審判(裁判)に付するのが相当でない場合等に,審判(裁判)そのものを行わない決定のことをいいます。審判(裁判)に付するのが相当でない場合とは,調査官による教育的指導により,少年の要保護性が既に解消した場合などをいいます。イ 試験観察

試験観察とは,少年に対してどのような処分とするか判断をする前に,中間処分として,相当期間,少年を調査官の観察に付するという制度(少年法第25条1項)のことをいいます。

試験観察の趣旨としては,少年にとって適正な処分が何かを慎重に見極めるべく,十分な調査を尽くさせるという側面と,終局処分をいったん留保することで,観察期間中の少年に心理的な影響を与え,更生を促すという側面があるといわれています。ウ 保護処分

(ア)保護観察

保護観察とは,少年を家庭や職場等に置いたまま,保護観察所の行う指導監督及び補導援護という社会内処遇によって,少年の改善更生をはかろうとする保護処分です。

保護観察に付された場合には,決められた約束事を守りながら家庭などで生活し,保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。(イ)児童自立支援施設又は児童養護施設送致

児童自立支援施設又は児童養護施設送致とは,児童福祉法上の支援を行うことを目的として,要保護児童を開放施設に収容する保護処分です。

少年院とは異なり開放施設なので,原則として少年は自由で開放的な環境の中で訓練・指導を受けることができます。(ウ)少年院送致

少年院とは,生活指導,教科教育,職業補導,情操教育,医療措置等を施すことにより,非行性の矯正を行うことを目的とする収容施設です。

少年院送致は少年院という閉鎖施設に少年を収容し少年の自由を拘束する点で,少年法上の3種類の保護処分の中で最も強力な処分といえます。(エ)検察官送致(逆送)

検察官送致(逆送)とは,家庭裁判所が送致された少年を調査した結果,保護処分ではなく成人と同様に刑事処分を科すことが相当であるとして,検察に送致する決定を行います。

検察官送致(逆送)がなされると,基本的に成人の刑事事件における公判(裁判)と同様の手続きとなります。